岡田靖さんが書かれたインサイトコラムについてのエントリをサルベージしてみました。お会いした際に、「ブログで取り上げられたら止めるに止められないじゃないか(笑)」と照れくさそうに声をかけて頂いた事を思い出します。ご参考まで。

岡田靖「景気後退と資源高、両面の課題に直面するFRB」を読む。(2008年3月14日)

http://special.reuters.co.jp/contents/insight/index_article.html?storyID=2008-03-07T043007Z_01_TK0080185_RTRIDST_0_ZHAESMA06696.XMLから。

既にご案内のとおり、我が国の為替レートは円高が進み、1ドル=100円ラインを突破する勢いである。これは裏返せばドル安が進展していることを示しているが、昨今のドル安は原油といったエネルギーへの需要を高め、資源価格高騰の原因にもなっている。サブプライムローン問題の深刻化に伴う実態経済の悪化と資源価格高騰といった二つの難問を抱えるというのが米国経済の現状であるが、岡田論説は二つの難問に対してFRBとして何をすべきかを論じている。

1.「どっちつかずな対応」が「失われた十数年への扉」となる。

まず、論説の内容をざっとおさらいすることにしよう。FRBが操作可能な変数は政策金利であるFFレートである。現在抱えている問題は資源価格高騰と実態経済の悪化という二つであるため、一つの政策手段で二つの問題を解決することはできないわけだ。

以上の場合にどうしたらよいのだろうか。第一の選択肢は、問題の所在を曖昧にして、二つの問題(もしくはどちらか)が自然に解決するのを待つというものである。膨大な利益を積み上げてきた米国金融機関がサブプライムローン問題を何とか切り抜けることが出来るのかもしれない。又、資源価格高騰がバブルであるのならば、「バブルが弾けるまで待つ」というのも一つの考え方である。このような認識に立てば、FRBは問題の所在を認めつつ、わずかに金利を下げるという対応に出るのだろう。

しかし、第一の選択肢には悪しき先例があることも忘れてはならない。それはバブル崩壊が不況に転じた際の日銀の政策である。我が国の株価は90 年から暴落を開始したが、当時のインフレ率は3%を超えており、かつ湾岸戦争の影響から石油価格は上昇していた。景気循環日付では91年3月が景気のピークだったのだが、日銀は90年から91年にかけてコールレートを上げ続けたわけだ。そして日銀が明確な緩和政策を行ったのは、 92年4月に入ってからのことだった。

「失われた十数年」、特にバブル崩壊が始まった当初の日銀の金融政策が後で見ると不十分であった点は、例えば「世界的な対外不均衡の拡大、資源価格高騰と我が国のデフレ(その2)」のGDP デフレータの要因分解からマネーサプライの伸びが80年代後半と比較して90年代前半には大幅に低下したこと、そして、「世界的な対外不均衡の拡大、資源価格高騰と我が国のデフレ(その4)」で指摘したように、マネタリーベースの伸びが大きく減少したこと、という事実からも明らかである。

自分なりに岡田論説のポイントを整理すれば、このような引締め姿勢は後で見ると奇異なものに映るのだが、その行動の裏には、実態経済の悪化シグナルが出ているにも関わらず堅調なインフレ率や石油価格の高騰といった条件の中で「どっちつかずな行動」を日銀が採択してしまい、それが「失われた十数年」の扉を開けてしまったということなのである。

2.FRBの対応は「どっちつかずな対応」ではない。

では、このような視点に照らした際に、FRBの現在の対応はどのように評価できるのだろうか。まず着目すべきは、高めのインフレ率と景気後退のリスクという二つの状況に対して、景気後退リスクを重視するスタンスに踏み切っているという点だ。つまり、第二の視点である。これは断続的な利下げ、欧米中銀による市場への資金供給の発動といった政策からも明らかである。我が国の経験から考えると、現状は公的資金注入を行う段階にきているのではないかとも考えられるが、それは金融政策をつかさどるFRBの役割ではない。

周知のとおり、現下の米国経済を取り巻く環境は厳しいものであることは疑いない。消費統計にも黄信号が点りつつあり、景気後退が生じるか否かではなく、その期間と深刻度合いの判断が話題となっているところである。しかし、危機が顕在化したと認識されてからの米国の金融緩和は、バブル崩壊後数年間金融引締めを続けどっちつかずの姿勢をとってしまった我が国と比較すれば、十分に果断なものである。少なくとも「失われた十数年」という程の停滞が生じることはありえないだろう。

3.三月危機と日米経済

昨今、三月危機が囁かれるようになったが、金融緩和の一側面である通貨安(ドル安)と資源価格の高騰が同時に生じる現状は、問題収束への大きな関門であることは間違えない。但し、金融政策の効果が今後徐々に発現していくことを考慮に入れれば、その障害は株価の復帰、実態経済の改善、そしてドル高への復帰というルートを通じて克服されていくのだろう。

このように書くと、ドル安と資源価格高騰は米国経済にインフレ圧力をもたらしている可能性が高いのだから金融緩和は意味がないのでは、という議論もあるのかもしれない。しかしそれは誤りである。サブプライムローン問題とは、担保となる住宅価格の低下がサブプライムローンの延滞率を高め、それが証券価格を下落させ、ひいては投資家や金融機関の損失といった形で信用不安をもたらし、最終的に実態経済の悪化へと結びつくというものである。実態経済の悪化が懸念され、それが現実味を帯びている段階では金融緩和策をとることが必要かつ有効である。米国経済の強さが明確になれば、ドル安という状況は緩和されるだろう。そして原油価格は実需を反映した実勢水準に収束していくのだろう。

我が国の状況はどうだろうか。円高は輸出企業の業況を悪化させる。企業の損益分岐点は100円程度といわれているが、100円を割り込む水準での円高の進展は、確実にこれらの企業の業況を悪化させるだろう。輸出企業の多くは製造業かつ大企業であるが、円高の影響はこれらの企業に留まらず中小企業や他産業にも波及していき、結局はマクロベースの景況悪化に繋がっていく。そして資源価格高騰は実需の低下を伴いつつデフレ圧力として作用し、円高効果と相まって我が国の景況悪化に寄与することになるだろう。

危機を危機と認識し、その対応策を講じる準備が米国及び欧州においてなされている現状では、世界経済において三月危機が現実に生じるという根拠は薄い。寧ろ心配なのは我が国の政策対応である。サブプライムローン問題が顕在化し深刻化する過程の中で、現状維持路線を堅持するという選択は「どっちつかずな対応」である、といえるのではないだろうか。

岡田靖『世界的金融危機、日本の教訓は生かされているか』を読む(2008年10月22日)

ロイターインサイトコラムから。

今回の岡田さんの論説は、今回の金融危機に際して日本が踏んだ轍を FRBが踏んでしまった点について検討がなされている。詳細は御読みいただきたいが、一点目はリーマン・ブラザースの破綻処理、二点目はMMFと預金保険制度、三点目は安全性と効率性との兼ね合いをどう考えるかである。

リーマン・ブラザースの破綻というFRBが下した処置は、金融市場の機能麻痺をもたらし連鎖的な金融機関相互の貸し渋り、金融システム全体の危機を招くという教訓が生かされなかったわけである。個人的には岡田さんと同様、リーマン・ブラザーズを破綻させるという選択肢は取るべきではなかったと思うが、先のエントリでも書いたように、適度な「危機」を醸成することで、公的資金による資本注入策や不良債権の買取りといった安定化策に各国が協力してあたるための布石という捉え方もあるのかもしれない。しかしながらこのようなFRBにとって最大限の甘い評価は「危機」が終わってからするべき類の話だろう。

二点目はMMFの元本割れに関してFRBが預金保護の上限を25万ドルまで引き上げたという点である。そもそも自己責任の問題ともいえるMMFの元本割れだが、その被害額が許容できない水準となってしまえば家計への影響は大となり実体経済悪化の懸念から政策介入せざるをえなくなる。投資対象の規制によりリスクの高い資産への投資を抑制するのか、預金保護を引き上げるのかという点は自己責任と効率性の観点の折り合いという問題を提起することになるだろう。

そして三点目は安全性と効率性の問題である。論説中にも述べられているが、安全から金融自由化という効率性に舵を切った我が国は大停滞に陥り、今もなおその後遺症に苦しんでいるところである。

安全性と効率性に関して考えられる方向性は、一つは安全性に舵を切り、より一層間接金融と直接金融とが並存する方向を志向することだろう。但しこの場合には間接金融と直接金融がどの程度で折り合うべきかという論点が控えている。もう一つの方向性は、直接金融が主体であるという現状の金融システムを念頭に置きながらリスクをどう飼いならすかということである。これまでのバブル生成から崩壊の経験を念頭に置くかぎりは「リスクを飼いならす」ことは難しいが、リスクが顕在化した際にその痛みをどう最小化させ実体経済への拡散を抑えるかという点については方策があるのではと感じる。

重要な点はいかなるシステムを採用していくにせよ、世界のどこかに必ずリスクは存在するという点である。そして、このリスクは引き受け手を捜すことが困難だからこそ、多数の参加者による競争的かつ洗練された市場ではなく、相対でかつ格付け機関という外部情報に頼った値付けという前近代的な形での取引がなされていた。今般生じた危機は事後的に見れば明らかに高いリスクに皆が手を出し、そしてそのリスクが潜在的ではなく損失という具体的な形で広範に表面化したという点が特徴だろう。

事後的に見れば明らかに高いリスクの背景にあると考えられる要素は、その性格から世界に多大なる恩恵をもたらしたのも事実である。2002年以降から続いた世界経済の成長は2007年を一区切りとすれば5年間続いたわけである。昨年中ばから金融危機が始まったものとしてもまだ一年少しであり、実態経済の悪化が顕在化している期間はより短い。「山高ければ谷深し」の喩えに従えば、今後あと4年は実態経済の悪化を伴いつつ金融危機が続くともいえるが、今の所そのような事態が生じうる可能性は少ないと見るのが妥当ではないかとも思うのである。だとすれば、「バブルが悪」と即断し、その恩恵をみすみす溝に捨てるような仕組みの採用に舵を切るのではなく、「バブル」の理解を進めて上手く付き合う方法を考えた方が建設的ではないのだろうか。

岡田靖「目立つ輸出産業の急速な調整、懸念される危機感のギャップ」(インサイトコラム)を読む。(2009年1月9日)

今回の景気後退局面のような状況に直面するとやはり本物のエコノミストの意見を聞きたくなる。岡田さんは自分にとってそのようなエコノミストの一人だが、今回の分析も傾聴するに値するものだ。以下、簡単に紹介しつつ、いくつか自分目線で補足しながら論じてみることにしよう。

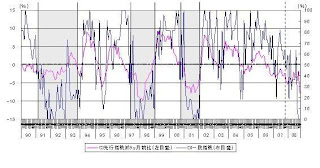

今回の岡田さんのコラムは現在進行中の景気後退が過去の景気後退局面と比較してどのような特徴を有しているのかをいくつかの経済指標から整理している。比較対象としての過去の景気後退局面は「バブル崩壊時」(91年2月~92年2月)、「97年危機」(97年3月~98年3月)である。今回の景気後退局面は岡田さんは2007年11月としているが、これは「イワタ流景気動向指数」(岩田規久雄『景気ってなんだろう』ちくまプリマー新書)からみても尤もである。図表1は景気の勢いを示すCIから先行指数を選択しその6ヶ月前比をとったものと景気が後退か拡大かの判断指標を意味するDIから一致指数を選択して内閣府景気循環局面と対応付けたものである。CIの動きは左目盛り、DIの動きは右目盛りである。図表からはDI一致指数が安定的に50%を下回り、かつCI先行指数6ヶ月前比がマイナスをつけ続ける状況になれば景気後退期に入ったと考えられるが、我が国の場合は07年第4四半期、大体11月あたりから景気後退局面に突入していることが示唆される。そして先の「バブル崩壊時」、「97年危機」も上の景気後退期の定義に当然当てはまっている。

図表1 CI及びDIからみた景気動向

出所:内閣府『景気動向指数』

以上の点を念頭に置きながら、コラムに記載されている過去の景気後退局面と比較した今回の景気後退局面の特徴のポイントを5つ挙げると以下のとおりとなる。

1.製造工業の生産指数は、ピーク時と比較して今回は13.3%の低下、97年危機は7.3%、バブル崩壊時は4%低下している。生産縮小ペースは今回が最悪である。

2.在庫水準をみると、ピーク時と比較して今回は4.3%の増加、97年危機は9.6%増加、バブル崩壊時は2.2%減少。在庫積みあがり度合いは97年危機ほどではない。

3.生産予測指数をみると12月は86.9(11月は94)。一段の生産の縮小が今後生じていくことを示唆している。今回の急激な生産調整を可能としているのが急速な雇用調整である。

4.非製造業で生じている被害は、今回景気後退局面は97年危機、バブル崩壊時と比較して軽微である。

5.今回の危機では製造業が急激な生産調整を進めているが、それが非製造業のウエートが高い大都市部で実感されるにはまだ時間がかかるだろう。

今般の景気後退局面の特徴が製造業を中心とした急激な生産調整に端を発しており、今後もこの傾向が持続されると見込まれるところがまず重要な点である。景気後退が広範に伝播していくかどうかを見るポイントは、製造業の深刻化がより進むか、そして非製造業への波及がどの程度進むかという点である。後者の点については、個人的には波及は進むと考えられる。理由の一つは雇用の動向である。

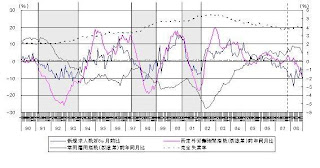

もう少し詳しくみていこう。図表2は手がかりとして景気動向指数に含まれる雇用関連指標の動きを纏めたものである。新規求人数は先行指数、所定外労働時間指数(製造業)は一致指数、常用雇用指数及び完全失業率は遅行指数となっている。新規求人数の動きは景気に先行し、所定外労働時間指数は景気と同時期、残りの二つの指標は景気に遅れて推移する。「イワタ流景気動向指数」の着想に従い、先行指数である新規求人数は対6ヶ月前比をとってみている。

図表2 景気動向指数に含まれる雇用関連指標の動き

出所:内閣府『景気動向指数』

これらの指標から「バブル崩壊時」、「97年危機」と比較した今回の景気後退局面の動向をみていくと、今回の景気後退局面では先行指数である新規求人数のマイナスが景気後退局面に入る以前から進んでいたことがわかり、そして落ち込みの度合いは「バブル崩壊時」、「97年危機」と比較して既に大きくなっていることが示唆される。そして一致指数である所定外労働時間指数の動きは「バブル崩壊時」、「97年危機」と比較して軽微であるもののマイナスに突入しており今後更に深刻化する可能性が高いこと、そして遅行指数である完全失業率、常用雇用指数の悪化は今後生じる可能性が高いことがみてとれるのである。

新規求人数がマイナスをつけている点が気になるが、これはどの産業において生じているのだろうか。厚生労働省「職業安定業務統計」から産業別新規求人数の変化(対前年同月比)を折れ線グラフ、産業別寄与度を棒グラフとして示したのが図表3である。「97年危機」の新規求人数の減少に大きく寄与していたのは製造業、建設業がメインであったのに対して、今回の景気後退局面で特徴的なのは圧倒的にサービス業のウエイトが高いという点である。規模別に比較するとこの新規求人数の減少は29人以下を中心とした小規模事業所において生じており、この点は「97年危機」と同様だが、今後一定のラグを伴いつつ、製造業の生産停滞がサービス業に波及することでサービス業において雇用削減の動きが本格化し、景気後退が広く実感されるようになる可能性が高いことを統計指標は示唆しているのである。以上のような認識に立ってみれば、生活不安除去のための対策といったものではなく、大規模な需要創出策を早めに発動させることが必要であることが理解できるだろう。

図表3 「97年危機」と今回の景気後退局面における新規求人数(含むパートタイム)の推移

出所:厚生労働省『職業安定業務統計』

0 件のコメント:

コメントを投稿